DVDを見て考える… フェスティヴァルって、なになんだろう vol.1

Posted on October 28, 2008

Filed Under from ORG |

フェスティヴァルのどこに魅力があるんだろう? どこにはまっていくんだろう? そもそもフェスティヴァルってなんなのよ? と、思うことはないですか? そんなところから始まって集め出してしまったのがフェスティヴァルのDVD。それをちらりと紹介しながら、ちょっと考えてみませんか?

フェスティヴァル・バブルという言葉が耳に入ってくるほどに、「フェスティヴァル」が当たり前になってしまったのがここ数年。フジロックが始まった97年には想像もできなかったことなんですけど、実をいうと、この現象は世界中で起きているようで、具体的な名前は確認できていないんですが、イギリスではチケット・セールスが貧しいがためにキャンセルとなったフェスティヴァルが今年はふたつもあったという話を聞いたこともあります。加えて、発売と同時にあっという間に完売していたグラストンバリー・フェスティヴァルのチケットが開催直前まで売れ残っていたというのが2008年。そのせいか、来年のグラストのチケット販売が10月5日に始まっているというから驚かされます。開催されるのは2009年6月26日から28日で、公式サイトはこちら。興味のある方はアクセスしてチェックしてみればどうでしょ。っても、今から来年の夏のチケット買うかなぁ?

さて、そんなフェスティヴァルで記録としてDVDに残されているので最も古いものは… と、さかのぼってみると、出てきたのが1958年に開催されたニューポート・ジャズ・フェスティヴァルの記録映画『Jazz on a Summer’s Day(邦題 : 真夏の夜のジャズ)』(US import / 国内盤)という作品。邦題が「夜」で、オリジナルが「昼」だというのが、どこかで奇妙なんですが、実際の映像を見た記憶をたぐり寄せると、昼間のまぶしい太陽の光の下で演奏していた光景ばかりが思い出されます。特に、めちゃくちゃおしゃれなアニタ・オデイが、まるでファッション雑誌から飛び出してきたような雰囲気で、どこかで彼女がオードリー・ヘップバーンに重なった人も多かったのではないかと思います。

なんでもこの撮影をしたのがバート・スターンというファンション写真家だというので、そういったおしゃれな感覚が強調されているのかもしれませんが、この映画や、当時のレーベル、ブルーノートのジャケットなどに代表される写真の数々がジャズのイメージを決定したんだろうなぁと思いますね。余談ですが、もし、そのあたりに興味があれば、彼と肩を並べる写真家、ウイリアム・クラクストンを中心としたドキュメンタリー、『JAZZ SEEN カメラが聴いたジャズ』をチェックしてみれば面白いかもしれません。ジャズはかっこいいというのがよくわかります。

なんでもこの撮影をしたのがバート・スターンというファンション写真家だというので、そういったおしゃれな感覚が強調されているのかもしれませんが、この映画や、当時のレーベル、ブルーノートのジャケットなどに代表される写真の数々がジャズのイメージを決定したんだろうなぁと思いますね。余談ですが、もし、そのあたりに興味があれば、彼と肩を並べる写真家、ウイリアム・クラクストンを中心としたドキュメンタリー、『JAZZ SEEN カメラが聴いたジャズ』をチェックしてみれば面白いかもしれません。ジャズはかっこいいというのがよくわかります。

数々のミュージシャンが出演した、大規模な野外コンサートというか、フェスティヴァルに関していえば、この『Jazz on a Summer’s Day(邦題 : 真夏の夜のジャズ)』(US import / 国内盤)が最初の映像記録だと思うんですが、残念ながら、現在はDVDでの入手が難しいようです。日本ではコレクターズ・アイテム化して高値を呼んでいるんですが、アメリカのe bayではわずか数ドルで新品が入手できるというのが面白いですな。というか、結局、円高の流れを受けて、ネットを通じてアメリカで注文して、届いたDVDを見たんですが、素晴らしい! 若き日のルイ・アームストロングやセロニアス・モンクに、チャック・ベリーからマヘリア・ジャクソン、それに、ジェリー・マリガンにアート・ファーマーの素晴らしい演奏と、牧歌的な当時のフェスティヴァルの表情が見事に記録されています。日本での再発を切に望む傑作だと思いますね。

そのフェスティヴァルのプロデューサーだったジョージ・ウィーンとボブ・ディランのマネージャーが50年代後半のフォーク・リヴァイヴァルやブームに目を付けて、「儲かる」と思って1959年に始めたのが『Newport Folk Festival(邦題 : ニューポート・フォーク・フェスティヴァル)』(US import / 国内盤)だったといわれています。リヴァイヴァルというのも奇妙かもしれませんが、元々フォークというのは民謡、トラディショナル(伝統)音楽で、それをこぎれいにした感じのあるキングストン・トリオ(ベスト・アルバム : The Essential Kingston Trio)やブラザーズ・フォー(ベスト・アルバム : Greatest Hits)が大ヒットする一方で、今で言うストリートを見れば、労働者階級(まぁ、そんなに金もない普通の人たち)に受けていたのはセックスやドラッグが当たり前のように登場するリズム&ブルースやロックンロールに代表される音楽。ただ、貧乏人はテレビも買えず、人種差別が当たり前の時代です。ナット・キングコールのドキュメンタリーDVD(ザ・ワールド・オブ・ナット・キング・コール)を見ると、彼が白人に見えるようにお化粧してテレビに出たり、共演した白人ミュージシャンが絶対に彼の身体には触れなかった時代でもあります。有色人種が大統領候補になるなんて夢のまた夢で、そんなことを口に出しただけで袋だたきになっていた頃の大スターがそういった白人ミュージシャンだったんですね。

それでもそんなこぎれいなフォークがが徐々に変化していきます。1962年にはアメリカ政府がヴェトナムの南北対立へ直接的な軍事介入を始め、1965年に始まったのが北爆。この『Newport Folk Festival(邦題 : ニューポート・フォーク・フェスティヴァル)』(US import / 国内盤)は1963年から1966年までの映像記録を集大成しているんですが、その時期、フォークが時代を反映してどんどん先鋭化していきます。そういった政府の動きに抵抗するプロテスト・ソングの要素を持ち始めると同時に、ブルースやゴスペルといったものに代表された黒人音楽のルーツへも目を向け始め、数多くのブルース・ミュージシャンが「再発見」されていったのがこの頃。そんな時代を反映して出てきたのがピーター・ポール・アンド・マリー(ベスト・アルバム : ベスト・オブP.P&M)やジョーン・バエズ(Farewell, Angelinaあたりがいいかも)、そして、そんな人たちを一気に飛び抜けて時代の寵児どころか、圧倒的な影響力を誇る存在となったボブ・ディランでした。このDVDでは、そんなディランが急速にカリスマとなっていく様子が見られるのが魅力です。それにあまり映像の残っていないブルース界の巨人達、ハウリング・ウルフやサン・ハウス、ミシシッピー・ジョン・ハートの動いている姿を見られるのもすごいですね。音楽的には白人と黒人がクロスしながら、旧世代に対抗する若者文化が育まれた時代の変化を見事にとらえているのがこのドキュメンタリー。煩わしいナレーターの説明もなにもなく、淡々と「映像」やその現場で語る人々の言葉でそれを伝えてくれるのが見事です。

このDVDで思うのは「単純な金儲け」で始まったフェスティヴァルが、主催者の思惑を遙かに超えた「文化」を生み出すことに力を貸した、あるいは、彼らこそが時代を動かしていたということですかね。売れ線のフォークが変化し、オーディエンスとミュージシャン達が互いに触発されながら生み出しているのがヴィヴィッドなエネルギー。男性が髪を伸ばすことさえもが「女のような」と言われた時代を、今の人たちには簡単に想像できないだろうと思いますが、振る舞いから着るものに代表されるファッションから考え方に至るまで、全てが旧世代の価値観を否定しながら急激な変化を生み出していました。その一方で、すでにこの「変化の時代」でさえ、その価値観に執着することで「保守的になっていった」若者達がいたのを象徴しているのが65年のボブ・ディラン。もちろん、それはポール・バターフィールドのバンドをバックに彼が「ロック」したあまりに有名なステージのことです。あのとき、「裏切り者」という非難囂々のなかで演奏した様子がここに収録されているのが圧巻です。要するに、金のかかるロックを演奏するのは商業主義に「魂を売った」というのがその理由らしいですが、これも今じゃ理解できないでしょう。といいながら、ブルース・スプリングスティーンが2年前に発表した作品、フォーク・シンガー、ピート・シーガーをカバーして作ったアルバム、『We Shall Overcome: The Seeger Sessions』(国内盤 + DVD / US import + DVD)の、録音現場をドキュメントしたなかでスプリングスティーンが「フォークは元々パンクだったんだ」といったようなコメントをしていたように覚えているんですが、確かにアンプもなにもなくても楽器だけで音楽することができるフォークはパンク的な要素を多分に持っていたんだろうなぁと思えなくもないですね。

このDVDで思うのは「単純な金儲け」で始まったフェスティヴァルが、主催者の思惑を遙かに超えた「文化」を生み出すことに力を貸した、あるいは、彼らこそが時代を動かしていたということですかね。売れ線のフォークが変化し、オーディエンスとミュージシャン達が互いに触発されながら生み出しているのがヴィヴィッドなエネルギー。男性が髪を伸ばすことさえもが「女のような」と言われた時代を、今の人たちには簡単に想像できないだろうと思いますが、振る舞いから着るものに代表されるファッションから考え方に至るまで、全てが旧世代の価値観を否定しながら急激な変化を生み出していました。その一方で、すでにこの「変化の時代」でさえ、その価値観に執着することで「保守的になっていった」若者達がいたのを象徴しているのが65年のボブ・ディラン。もちろん、それはポール・バターフィールドのバンドをバックに彼が「ロック」したあまりに有名なステージのことです。あのとき、「裏切り者」という非難囂々のなかで演奏した様子がここに収録されているのが圧巻です。要するに、金のかかるロックを演奏するのは商業主義に「魂を売った」というのがその理由らしいですが、これも今じゃ理解できないでしょう。といいながら、ブルース・スプリングスティーンが2年前に発表した作品、フォーク・シンガー、ピート・シーガーをカバーして作ったアルバム、『We Shall Overcome: The Seeger Sessions』(国内盤 + DVD / US import + DVD)の、録音現場をドキュメントしたなかでスプリングスティーンが「フォークは元々パンクだったんだ」といったようなコメントをしていたように覚えているんですが、確かにアンプもなにもなくても楽器だけで音楽することができるフォークはパンク的な要素を多分に持っていたんだろうなぁと思えなくもないですね。

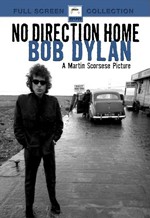

なお、この『Newport Folk Festival(邦題 : ニューポート・フォーク・フェスティヴァル)』(US import / 国内盤)が発表されて、しばらくの後ではなかったかと思いますが、ディランのロックへの「転向」がどれほどの衝撃を与えたかをさらにドキュメントしている作品が発表されています。それがマーティン・スコセッシ監督によるドキュメンタリー、『No Direction Home』。ディランのみならず、ロック・ファンなら一度は見て欲しい傑作だと思いますが、その一方で、ニューポート・フォーク・フェスティヴァルでのディランのパフォーマンスを集めた『Other Side of the Mirror: Live at Newport Folk Fes』(国内盤 / US import)も衝撃です。ちょうど彼が歌っていたように、The Times They Are A Changin’(時代は変わる)のであり、65年のブーイングの後、アコギでステージに立った彼が歌ったようにIt’s All Over Now, Baby Blue(みんな、終わっちまった)のかもしれません。その一方で、それは新たな始まりを暗示させていたのではないかと思いますが、それを典型的に示すことになるフェスティヴァルが姿を見せてきます。それはまた、次回に….

posted by hanasan